Mit dem Brauchtum ist es so eine Sache. Die

Regeln, nach denen es auftaucht und wieder verschwindet,

erscheinen mitunter mehr als rätselhaft. Das Wort selbst ist noch keine hundert Jahre alt,

und doch wird das, was damit gemeint ist, die Volksgebräuche einer Region, die Gebräuche

einer Zeit, seit gut zweihundert Jahren erforscht. Noch bis

ins 19. Jahrhundert war ein „Brauchbuch“ eine Art

volkstümliche Rezeptsammlung, die man „brauchte“,

um allerlei Krankheiten, Leiden oder auch nur Wehwehchen zu

kurieren. Heute würde man darunter eher eine Sammlung von

„Volksgebräuchen“ verstehen, gewissermaßen das

Arbeitsergebnis von Volkskundlern und Ethnologen, was

wiederum nicht unbedingt etwas mit Schmerzen oder Krankheiten

zu tun haben muss.

Bei der Erforschung des Brauchtums kamen die Wissenschaftler

meist zu dem Ergebnis, dass seine Wurzeln in heidnische

Vorstellungen zurückreichen, die mit der Einführung des

Christentums jedoch überformt und mit neuer religiöser

Deutung versehen wurden. Eine Transformation, die - wie man

weiß - nicht immer bis ins Letzte glückte. Nicht erst seit

der Spaltung des Himmels in ein katholisches und ein

evangelisches Lager kam es zu manch widersprüchlichem

Umtaufversuch. Heutzutage, so scheint es, ergreift bisweilen

der Einzelhandel die Initiative, um abgesunkenes Brauchtum

aus höheren oder tieferen Schubladen der Geschichte

hervorzukramen, umzugestalten und dann, mit neuen emotionalen

Appellen aufgeladen, als verkaufsförderndes Mittel zu

gebrauchen.

Zum Gebrauchswert von Brauchtum

Man

hat sie noch gut in Erinnerung, die Invasion der dicken alten

Männer mit den Rauschebärten, die in der letztjährigen

Vorweihnachtszeit in größerer Zahl als je zuvor die

Fassaden deutscher Reihenhäuser erstürmten oder in

fröhlicher Sinnlosigkeit auf lichtergeschmückten

Vorgartenbäumen ihr Unwesen trieben. Kulturanthropologen

verfielen ins Grübeln und suchten nach einer Deutung dieses

plötzlichen Massenphänomens. Fand darin vielleicht die

tiefe Depression des deutschen Bürgers ihren Ausdruck, der

sich wegen des Niedergangs von Dax und Wirtschaft ums letzte

Hemd bedroht sah, sich gewissermaßen selbst in den oberen

Geschossen des eigenen Hauses nicht mehr sicher wähnte? Oder

zeigt sich hier so etwas wie eine Wiedergeburt des magischen

Denkens? Der außen aufgehängte Kletter(k)laus als magisches

Abwehrzeichen, vergleichbar den apotropäischen Fratzen an

den mittelalterlichen Kathedralen. Ausdruck und Wunsch, den

schon mit den ersten Novembertagen einsetzten

Weihnachtsstress nach draußen zu verbannen? Sich vor dem

Lärm der stillen Tage zu schützen?

Man

hat sie noch gut in Erinnerung, die Invasion der dicken alten

Männer mit den Rauschebärten, die in der letztjährigen

Vorweihnachtszeit in größerer Zahl als je zuvor die

Fassaden deutscher Reihenhäuser erstürmten oder in

fröhlicher Sinnlosigkeit auf lichtergeschmückten

Vorgartenbäumen ihr Unwesen trieben. Kulturanthropologen

verfielen ins Grübeln und suchten nach einer Deutung dieses

plötzlichen Massenphänomens. Fand darin vielleicht die

tiefe Depression des deutschen Bürgers ihren Ausdruck, der

sich wegen des Niedergangs von Dax und Wirtschaft ums letzte

Hemd bedroht sah, sich gewissermaßen selbst in den oberen

Geschossen des eigenen Hauses nicht mehr sicher wähnte? Oder

zeigt sich hier so etwas wie eine Wiedergeburt des magischen

Denkens? Der außen aufgehängte Kletter(k)laus als magisches

Abwehrzeichen, vergleichbar den apotropäischen Fratzen an

den mittelalterlichen Kathedralen. Ausdruck und Wunsch, den

schon mit den ersten Novembertagen einsetzten

Weihnachtsstress nach draußen zu verbannen? Sich vor dem

Lärm der stillen Tage zu schützen?  Die mancherorts an die Hauswand verbannten

Geschenkeknäul lassen sich auch als Symbole öffentlich

dokumentierter Konsumverweigerung deuten.

Die mancherorts an die Hauswand verbannten

Geschenkeknäul lassen sich auch als Symbole öffentlich

dokumentierter Konsumverweigerung deuten.

In dieser Region freilich muss man sich fragen, ob sich

dahinter nicht der kühne Versuch verbirgt, die

brauchtumsmäßige Nutzung des Rotrocks – im Gegensatz

zum schnell nadelnden Weihnachtsbaum - bis in die

Fastnachtszeit auszudehnen, gewissermaßen nach dem Motto „Wolle

mern eroi losse“? So verwunderlich wäre das nicht,

sollen doch früher schon ab Dreikönig bis Fastnacht arme

Rheingauer in Verkleidung und bettelnd durch die Dörfer

gezogen sein, um milde Gaben einzusammeln. Auf diese

Tradition jedenfalls berufen sich die Kiedricher

„Schnorrer“.

Der manische Fassadenkletterer in Schockstarre ist ja beileibe nicht einfach nur eine Variante des traditionellen Nikolaus. Der seit ein paar Jahren so beliebte Bartträger im pelzbesetzten Morgenmantel entstammt, wie kundige Forscher mittlerweile herausgefunden haben, eindeutig einer Coca-Cola-Werbung der 70er Jahre und hat nach einem globalen Siegeszug nun auch in Deutschland seinen Vorgänger erfolgreich aus dem Felde geschlagen.

Dieser säkulare Umtauf-Versuch ist nicht ohne

historische Vorbilder. Schon Martin Luther hatte Probleme mit

dem Bischof Nikolaus von Myra, der seinen besonderen Ruf

unter anderem dadurch erlangte, dass er einstmals drei

unverheiratbaren Mädchen mit einigen Goldkugeln ins

Eheglück verholfen haben soll. Den Reformator störten die

öffentlichen Umzüge am 6. Dezember, die ihm als

Götzendienerei erschienen. Mit dem „Heiligen

Christ“, einer erwachsenen Engelsfigur, wollte er damals

Abhilfe schaffen. Die protestantische Nikolaus-Abneigung war

jedenfalls so nachhaltig, dass sie sich auch im speziellen

konfessionellen Sagenschatz niederschlug, wie uns das

„Sonntagsblatt des Nordhäuser Couriers“ vom Jahre

1896 dokumentiert.[2]

Dieser säkulare Umtauf-Versuch ist nicht ohne

historische Vorbilder. Schon Martin Luther hatte Probleme mit

dem Bischof Nikolaus von Myra, der seinen besonderen Ruf

unter anderem dadurch erlangte, dass er einstmals drei

unverheiratbaren Mädchen mit einigen Goldkugeln ins

Eheglück verholfen haben soll. Den Reformator störten die

öffentlichen Umzüge am 6. Dezember, die ihm als

Götzendienerei erschienen. Mit dem „Heiligen

Christ“, einer erwachsenen Engelsfigur, wollte er damals

Abhilfe schaffen. Die protestantische Nikolaus-Abneigung war

jedenfalls so nachhaltig, dass sie sich auch im speziellen

konfessionellen Sagenschatz niederschlug, wie uns das

„Sonntagsblatt des Nordhäuser Couriers“ vom Jahre

1896 dokumentiert.[2]

Dort wird nach einer umlaufenden Sage vom Streit zwischen Martin Luther und St. Nikolaus berichtet, dessen Schlichtung beide schließlich einem Gottesurteil überlassen. Wer von ihnen als erster die Spitze des Brocken erreichte, sollte den Sieg davontragen. Einzig ein Stock war als Hilfsmittel erlaubt. Luther griff zu einem Trick und nahm stattdessen eine lange Wurst - und errang, dank dieser kräftigenden Wegzehrung, den Siegeslorbeer. Dass auf dem Hintergrund dieser Episode der Reformator seitdem auch als Erfinder der Bratwurst gilt, soll hier nur der Vollständigkeit halber mitgeteilt werden.

Doch Luthers Umdeutungsversuch, die Gestalt des gabenspendenden „Christkindes“, steht selbst längst auf der Roten Liste. Nichts sind die Manifestationen religiösen Brauchtums, verglichen mit dem Siegeszug des coca-cola-gesättigten Santa Claus. Dies wurde der ohnehin pisageschockten Nation spätestens klar, als in der zurückliegenden Weihnachtszeit jene Umfrageergebnisse veröffentlich wurden, nach denen mehr als ein Drittel der Kinder nichts mehr über Sinn und Anlass des Weihnachtsfestes weiß. Noch zehn Prozent waren der Ansicht, der Brauch habe damit zu tun, „weil Oma zu Besuch kommt“. Die Hälfte der Ostdeutschen war der Meinung, der 25. Dezember werde erst seit dem 16. Jahrhundert gefeiert. Tief in Vergessenheit, so scheint es, ist die Tatsache geraten, dass schon Papst Liberius im Jahre 354 in dieser Sache tätig geworden war und die Christenheit mit diesem Feiertag beglückt hatte.

Die Rückkehr ländlicher Osterbräuche

Doch neben allem Pessimismus gibt es auch

Hoffnung. Jedes Jahr künden freudige Zeitungsmeldungen

landauf und landab von der Wiederbelebung ländlichen

Brauchtums. Das gilt auch für den Rheingau, so sehr sein

ländlicher Charakter auch zu schwinden scheint. Langsam zwar,

doch stetig vermehren sich jährlich die Osterkronen in den

klassischen Weindörfern und schmücken die alten Ortskerne,

auch wenn es bisweilen besonderer Mühen bedarf, das

angemessen idyllische Plätzchen für das traditionsreiche

Schmuckstück ausfindig zu machen. Kein Zweifel, unermüdlich

tätige Hände bringen das bunt bemalte Landei – auch

wenn es zuweilen aus Plastik ist - wieder zu Ehren. Von

bunten Bändern umflattert, kündet sein massenhafter

Auftritt von der Rückkehr zu altem Brauchtum, und die

Parkplätze um Kloster Eberbach können die Besucherscharen

kaum fassen, die sich von nah und fern zum jährlichen

Ostereiermarkt einfinden. Selbst der alte Brauch des

„Eierditschens“ wird mancherorts wieder aus der

Enge familiärer Zweikämpfe befreit und als Akt

öffentlicher Brauchtumspflege neu geadelt.

Doch neben allem Pessimismus gibt es auch

Hoffnung. Jedes Jahr künden freudige Zeitungsmeldungen

landauf und landab von der Wiederbelebung ländlichen

Brauchtums. Das gilt auch für den Rheingau, so sehr sein

ländlicher Charakter auch zu schwinden scheint. Langsam zwar,

doch stetig vermehren sich jährlich die Osterkronen in den

klassischen Weindörfern und schmücken die alten Ortskerne,

auch wenn es bisweilen besonderer Mühen bedarf, das

angemessen idyllische Plätzchen für das traditionsreiche

Schmuckstück ausfindig zu machen. Kein Zweifel, unermüdlich

tätige Hände bringen das bunt bemalte Landei – auch

wenn es zuweilen aus Plastik ist - wieder zu Ehren. Von

bunten Bändern umflattert, kündet sein massenhafter

Auftritt von der Rückkehr zu altem Brauchtum, und die

Parkplätze um Kloster Eberbach können die Besucherscharen

kaum fassen, die sich von nah und fern zum jährlichen

Ostereiermarkt einfinden. Selbst der alte Brauch des

„Eierditschens“ wird mancherorts wieder aus der

Enge familiärer Zweikämpfe befreit und als Akt

öffentlicher Brauchtumspflege neu geadelt.

Nun könnte der Skeptiker fragen, ob der Rheingauer damit wirklich regionales Brauchtum wieder belebt oder doch nur konsumgesteuert vorfabrizierten farbigen Ostereiern auf den Leim geht, wie sie an den Kaufhauskassen schon ab Sylvester vorgehalten werden? Nein, können wir ihm ganz beruhigt zurufen. Ganz im Gegenteil. Der Rheingauer betreibt die Wiederbelebung mit Fug und Recht und mit höchstem Segen der Brauchtumsforscher.

Gerade beim farbigen Osterei greift der Rheingauer nämlich auf eine eigene und jahrhundertealte Tradition zurück. Zwar kennen auch andere Regionen die Sitte, zu Ostern Eier zu verschenken. Schon bei den frommen Christen der Urkirche war es löblicher Brauch und sie sahen darin ein Sinnbild des Lebens und der Auferstehung. Als Beigabe legte man es dem Verstorbenen mit ins Grab, ein Hoffnungszeichen für das darin eingeschlossene Leben. In der Fastenzeit als Speise verboten, tauchte das Ei zum Osterfest aus den geheimen Vorratskammern wieder auf und wurde zum Symbol für Frühling und der Wiedererweckung aller guten Geister.

Als Fruchtbarkeitssymbol hat man es mit der

germanischen Frühlingsgöttin Ostara in Verbindung gebracht,

auf deren Namen man Ostern zurückführt, und als Zinsei war

es auch im Rheingauischen Mittelalter bekannt. Kurzum, seit

über zweihundert Jahren haben Historiker, Volkskundler und

Ethnologen das historische Dunkel ums Ei ausgeleuchtet und

damit seitenweise einschlägige Bücher und Lexika gefüllt.[3]

Als Fruchtbarkeitssymbol hat man es mit der

germanischen Frühlingsgöttin Ostara in Verbindung gebracht,

auf deren Namen man Ostern zurückführt, und als Zinsei war

es auch im Rheingauischen Mittelalter bekannt. Kurzum, seit

über zweihundert Jahren haben Historiker, Volkskundler und

Ethnologen das historische Dunkel ums Ei ausgeleuchtet und

damit seitenweise einschlägige Bücher und Lexika gefüllt.[3]

Dass aber gerade der Rheingau hier einen besonderen

historischen Schatz zu hüten hat, macht ein kleines

wissenschaftliches Scharmützel deutlich, das in den ersten

Jahrzehnten des vergangenen 20. Jahrhunderts in der

angesehenen Zeitschrift „Archiv für

Religionsgeschichte“ ausgetragen wurde. Im Jahre 1923

nämlich hatte der renommierte Sprachforscher Friedrich Kluge

(1856-1926), Herausgeber des 1883 erstmals erschienenen und

heute noch immer wieder aufgelegten „Etymologischen

Wörterbuches der deutschen Sprache“, unter dem Titel

„Ostereier in Deutschland“ einen kleinen Überblick

zum Forschungsstand in dieser Sache veröffentlicht.[4]

Nach interessanten Darlegungen zum ersten

Auftauchen des Wortes Osterei in einem gedruckten Buch (1522)

und zu unterschiedlichen regionalen Bräuchen

kam Kluge zu dem Schluss, dass der wissenschaftliche Nachweis

für farbige Ostereier erst für den Anfang des 18.

Jahrhunderts zu führen sei. Der deutsche Reiseschriftsteller

Olearius habe im Jahre 1663 zwar von „gefärbten

Ostereiern bei den Russen“ berichtet, dies aber so

beschrieben, als ob er selbst „keine gefärbten

Ostereier kenne“ Auch im „Frauenzimmerlexikon“

von 1715 sei zwar „viel Wissenswertes über Eierspeisen

und Zubereitung von Eiern“ zu lesen, allerdings

„ohne der Ostereier zu gedenken. (...)

und zu unterschiedlichen regionalen Bräuchen

kam Kluge zu dem Schluss, dass der wissenschaftliche Nachweis

für farbige Ostereier erst für den Anfang des 18.

Jahrhunderts zu führen sei. Der deutsche Reiseschriftsteller

Olearius habe im Jahre 1663 zwar von „gefärbten

Ostereiern bei den Russen“ berichtet, dies aber so

beschrieben, als ob er selbst „keine gefärbten

Ostereier kenne“ Auch im „Frauenzimmerlexikon“

von 1715 sei zwar „viel Wissenswertes über Eierspeisen

und Zubereitung von Eiern“ zu lesen, allerdings

„ohne der Ostereier zu gedenken. (...) ![]() Wenn

das Färben der Ostereier um 1700 im Bereich der Weiblichkeit

irgendeine Rolle gespielt hätte“, so seine Folgerung,

“hätte das Frauenzimmerlexikon die Tatsache sicher

erwähnt. Das Gegenteil ist der Fall.“[5]

Erst im Jahre 1741, so Kluge weiter, habe der Berliner

Gymnasialrektor Johann Leonhard Frisch in seinem

zweibändigen deutsch-lateinischen Wörterbuch das gefärbte

Osterei aufgeführt: „Oster-Ey, ovum colore tinctum,

welches man färbt.“ Damit, so der Autor, könne die

These „aufrechterhalten werden, dass unsere bunt

gefärbten Ostereier dem 16./17. Jahrhundert noch fremd waren.“[6]

Wenn

das Färben der Ostereier um 1700 im Bereich der Weiblichkeit

irgendeine Rolle gespielt hätte“, so seine Folgerung,

“hätte das Frauenzimmerlexikon die Tatsache sicher

erwähnt. Das Gegenteil ist der Fall.“[5]

Erst im Jahre 1741, so Kluge weiter, habe der Berliner

Gymnasialrektor Johann Leonhard Frisch in seinem

zweibändigen deutsch-lateinischen Wörterbuch das gefärbte

Osterei aufgeführt: „Oster-Ey, ovum colore tinctum,

welches man färbt.“ Damit, so der Autor, könne die

These „aufrechterhalten werden, dass unsere bunt

gefärbten Ostereier dem 16./17. Jahrhundert noch fremd waren.“[6]

Das farbige Osterei, eine Rheingauer

Erfindung?

Doch das sollte nicht lange ohne Widerspruch bleiben. Die

historische Quellenlage war nämlich anders. Schon in einem

der folgenden Hefte der Zeitschrift meldete sich der

Wiesbadener Gymnasiallehrer Adolf Bach (1890-1972) mit einem

Beitrag zu Wort, in dem er Kluges zeitliche Festschreibung

und die preußische Urheberschaft rundweg in Frage stellte.

„Was die gefärbten Eier angeht,“ schrieb er,

“so sind diese am Mittelrhein schon vor der von Kluge

genannten Zeit nachweisbar.“[7]

Bach war damals unter anderem auch Schriftleiter der „Nassauischen Annalen“ und hatte sich auf Volkskunde und Mundartforschung spezialisiert. Der aus Bad Ems gebürtige Pädagoge, der später an der Universität Straßburg und dann in Bonn lehrte, war, wie er schrieb, in seiner „Materialsammlung zur rheinischen Volkskunde“ fündig geworden und erklärte, dass sehr wohl ein früheres Dokument existiere, mit dem sich der Brauch gefärbter Ostereier nachweisen lasse, und dieses Zeugnis stamme aus dem Rheingau. Nach einem handschriftlichen Dokument aus dem Jahre 1601 sei dort der Brauch gewesen, dass zu Ostern die Kinder von ihren Lehrern gefärbte Eier erhielten. Wörtlich war darin - in Übersetzung des lateinischen Textes - zu lesen: „Vielfach wurden die Eier bemalt und dann die Farbe mit Scheidewasser (d.i. Salpetersäure d.V.) weggeätzt, worauf vielerlei Figuren auf dem Ei entstanden. Vielfacher Luxus herrschte hierin.“[8]

Damit war klargestellt, dass der älteste schriftlicher Beleg für das farbige, ja sogar für das kunstvoll farbig verzierte Osterei aus Rüdesheim stammte und altes Rheingauer Brauchtum bezeugte. Bei dem nunmehr vierhundert Jahre alten Schriftstück, auf das Bach sich berief, handelte es sich in der Tat um einen ausführlichen handschriftlichen Bericht des Rüdesheimer Pfarrers Konrad Noll, der von 1601 bis 1603 neben seiner dortigen Seelsorgertätigkeit zugleich dem Rheingauer Landkapitel als Dekan vorstand.[9] In dieser Eigenschaft war an ihn von der Mainzer Kirchenbehörde die Aufforderung ergangen, einen umfassenden „Bericht über die religiösen Zustände des Rheingaus“ vorzulegen, der Noll in großer Ausführlichkeit nachgekommen war. Hintergrund für diese Mainzer Neugier auf Rheingauer Bräuche ist die Zeit der Gegenreformation. Im Zuge der konfessionellen Spannungen, die unter anderem wenig später auch zum Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges führen sollten, war die kurmainzer Behörde höchst interessiert in Erfahrung zu bringen, ob und in welchem Maße reformatorisches Gedankengut in diese urkatholische Region eingesickert war.

Brauchtum - im Wein gebadet

Nolls breite Darstellung Rheingauer Volksbräuche folgt dem

Ablauf des Kirchenjahres und macht immer wieder deutlich, wie

stark Sitte und Brauchtum auch vom Wein geprägt waren. So

berichtet er etwa von der „Johannisminne“, bei der

am Tag des Heiligen Johannes Evangelist (27. Dezember) den

Gläubigen in der Kirche der „Johannis-Trunk“

ausgeschenkt wurde. Dieser am Festtag des Apostels geweihte

Wein wurde auch sonst ausgiebig kredenzt. Man trank ihn als

Heilmittel, bei Abschieden und Wiedersehen, bei Hochzeiten

und Beerdigungen. Mancherorts zogen sich die

Leichenbegängnisse fast über den ganzen Tag hin, weil

keiner, an dessen Haus der Trauerzug vorbei kam, es sich

nehmen ließ, die Trauergäste damit zu bewirten.[10]

Noll berichtete aber auch von den üblen Bestrafungsritualen, denen beispielsweise eine Figur des weinheiligen Papstes Urban unterzogen wurde, wenn denn an seinem Feiertag (25. Mai) regnerisches Wetter eine womöglich schlechte Weinernte ankündigte. Herrschte am Tag der „Urbanstracht“ hingegen gutes Wetter, wurde der Heilige mit Kränzen geschmückt und mit einem kräftigen „Imbs“ gefeiert. Die Hattenheimer freilich verlegten die Veranstaltung in die dem Urbanstag folgende Nacht und mitten in einen Weinberg, wo das Spektakel erst um vier Uhr am Morgen endete. Der so ausgezeichnete Winzer, der jedes Jahr wechselte, bedankte sich ausgiebig mit Speis und Trank.

Ganz besonders profitierten von diesem Brauch die Eltviller Schröter, jener Berufsstand, der gleichsam das Monopol aller Weintransporte beanspruchen konnte. Mit einem gewaltigen Krug ausgestattet, sammelten sie an diesem Tag bei „den Herrschaften“ Wein ein, um diesen – man könnte sagen – „Urbanscuvee“ noch am gleichen Abend zu verzechen. Selbst die Kinder, die als Sternsinger am Dreikönigstag mit einem beleuchteten und drehbaren Stern von Haus zu Haus zogen, um Geschenke und Geld einzusammeln, wurden „häufig auch mit Wein“ bewirtet. Das mag nicht weiter überraschen, war doch das Lied, das sie dabei sangen, auch nicht gerade kirchenfromm: „Die heiligen drei König mit ihrem Stern, sie essen und trinken, bezahlen nicht gern“

Von einem anderen Brauch profitierten vor allem

die Glöckner. Ihnen war vorbehalten, den so genannten

Brauthahn zu liefern, der unumgänglich zum letzten Gang des

Hochzeitsschmauses gehörte. Das luxuriöse ausgestattete

Gebäckstück wurde aber auch den anwesenden Junggesellen

serviert. Mit Eicheln und Blumen geschmückt, galt er ihnen

als Ermahnung, sich endlich eine Braut zu suchen. „Diese

Brauthähne besorgten die Glöckner und hatten mit den

Bäckern hierbei reichlichen Verdienst.“. Unter den

Bräuchen der Karwoche ist neben den farbigen Ostereiern auch

von den Gründdonnerstags-Eiern die Rede, die Kinder von

ihren Taufpaten und Taufpatinnen erhielten. Im Gegensatz zu

den Ostereiern wurden sie jedoch nicht gekocht, sondern

fanden ganz im Sinne eines FruchtbarkeitsSymbols mit

Vorliebe im Stall für die Nachzucht Verwendung, weil die

daraus erbrüteten Hühner als besonders erfolgreiche

Legerinnen galten.

Und da wir schon bei der Kleintierhaltung sind: der Hase ist

eine eher junge Erscheinung im österlichen Brauchtum und

eine „evangelische Erfindung“ dazu.[11]Den

christlichen Lehrern war er lange Zeit wegen seiner sexuellen

Aktivität mehr als suspekt. Im Jahre 751 von Papst Zacharias

noch für den Verzehr verboten, weil der Teufelsbraten für

keusche Christen eine Gefahr darstellte, kam er als

Gebildbrot – mit eingebackenem Ei an eindeutiger Stelle

– erst spät im Elsass in Gebrauch.[12]

Vom Widerstand gegen das Brauchtum

Der ausführliche Bericht des Rüdesheimer Pfarrers Noll,

so steht zu vermuten, stieß bei der Mainzer Landesherrschaft,

zu der der Rheingau ja noch für die nächsten zweihundert

Jahre gehörte, keineswegs auf ungeteilte Begeisterung. Dort

stand man den weinreichen Bräuchen schon längst mehr als

skeptisch gegenüber. Den geistlichen Herrn bereitete es

zunehmend Unbehagen, dass kirchliche Feiertage in der Regel

Anlass zu ausgiebigen weltlichen Festen gaben. Deshalb wurden

vor allem nach dem Dreißigjährigen Krieg und im Zuge

katholischer Reformbemühungen zahlreiche volkstümliche

Feste und Bräuche ausdrücklich verboten oder durch

einschneidende Regelungen und Beschränkungen aus dem

Feierkalender der Region regelrecht verdrängt. Dass von

solchen Restriktionen auch die gefärbten Ostereier betroffen

waren, ist allerdings nicht überliefert.

Andererseits darf nicht verschwiegen werden,

dass gerade in Sachen Osterei der Gegenwind auch diesmal aus

dem protestantischen Lager kam.  Der Frankfurter reformierte Pastor und Arzt

Johannes Richier beispielsweise griff in seiner 1682

erschienen Disputation „De ovis paschalibus - Von Oster=Eyern“

den Brauch als einen der typischen „Irrtümer im

zeitgenössischen Deutschland“ an. Darüber hinaus

versuchte er mit Hilfe medizinischer Autoren bis hin zu den

antiken Ärzten Galen und Dioskorides nachzuweisen, dass den

gekochten Eiern besondere gesundheitschädliche Wirkungen

zugesprochen werden müssten.

Der Frankfurter reformierte Pastor und Arzt

Johannes Richier beispielsweise griff in seiner 1682

erschienen Disputation „De ovis paschalibus - Von Oster=Eyern“

den Brauch als einen der typischen „Irrtümer im

zeitgenössischen Deutschland“ an. Darüber hinaus

versuchte er mit Hilfe medizinischer Autoren bis hin zu den

antiken Ärzten Galen und Dioskorides nachzuweisen, dass den

gekochten Eiern besondere gesundheitschädliche Wirkungen

zugesprochen werden müssten.

Da die sechzehnseitige lateinische Abhandlung allerdings als

achtzehnter Band der Heidelberger Universitäts-Reihe

„Satyrae Medicae“ erschien, kann man davon ausgehen,

dass sich der gebildete Frankfurter Pastor und Kenner

regionalen Brauchtums damit eher einen Scherz erlauben wollte.[13]

Für Inspiration hatte in diesem Falle womöglich eine katholische Praxis gesorgt, die Geistliche gerade zu Ostern vor eine besondere Herausforderung stellte. Mancherorts war nämlich der Brauch, die Qualität einer Osterpredigt daran zu messen, ob es ihr gelang, den so genannten „risus paschalis“ auszulösen, das herzhafte „Ostergelächter“ der Gläubigen unter der Kanzel. Dass dies für den Prediger beileibe kein einfach zu bewältigender Brauch war, mag das Wort des preisgekrönten Gießener Philosophen Odo Marquard deutlich zu machen, von dem die Feststellung stammt: „Der Scherz ist nicht das Gegenteil, sondern ein Aggregatzustand des Ernstes“, denn „Lachen und Denken – beide – sind der Verzicht auf die Anstrengung dumm zu bleiben“[14], womit wir die Frage des Brauchtums gleichsam auf seine philosophische Spitze getrieben hätten.

Vom Verlust Rheingauer Bräuche und dem

Verschwinden des „Mainzer Schinkens“

Doch kehren wir noch einmal zu unserem Rheingauer

Dokument zurück. Hier muss der Ordnung halber noch der

Eindruck korrigiert werden, der Volkskundler Adolf Bach sei

der erste gewesen, der dieses für das Rheingauer Brauchtum

so wichtige Dokument aus dem Dunkel der Geschichte gezogen

hätte. Ein anderer war ihm längst zuvorgekommen. Schon ein

Vierteljahrhundert früher, im Jahre 1895, waren Auszüge

daraus bekannt geworden, dann aber schnell wieder dem

Vergessen anheim gefallen. Das hatte wohl weniger damit zu

tun, dass der Autor dieser Veröffentlichung mehrere Jahre

als Paranoiker in der Heilanstalt auf dem Kiedricher Eichberg

zugebracht hatte, als vielleicht eher damit, dass er zugleich

mit dem Noll'schen Bericht in seinem Aufsatz einen bunten

Strauß recht abergläubischer Bräuche und magischer

Praktiken der Rheingauer aufblätterte, deren Wiederbelebung

man in der Region damals wohl nur ungern gesehen hätte.

Ferdinand W. E. Roth (1853-1925), eigenwilliger Privatgelehrter, zeitweise Archivar der Grafen von Eltz und gewissermaßen einer der frühen Rheingauer Heimatforscher, hatte schon im Jahre 1895 über die von dem Rüdesheimer Pfarrer dokumentierten Bräuchen hinaus eine Reihe von Magierezepten gegen Unglück und Krankheit, von abergläubischen Segenssprüchen und nicht ganz kirchenfrommen Bauernregeln mitgeteilt, die er – wie er schreibt - ebenfalls einer „der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts angehörenden Handschrift“, also einem alten Rheingauer „Brauchbuch“ entnommen hatte.[15]

Darunter waren so nützliche Ratschläge wie:

„Wer am Charfreitag vor Sonnenaufgang Hefe ißt, kann

selbiges Jahr saufen, so viel er will“.

„Wer Donnerstag nüchtern (!) sein Geld zählt, hat das

ganze Jahr Geld.“

„Den Rübsamen säe selbst, nicht die Weibsleut, sonst

bekommen die Rüben Risse.“

„Wer am grünen Donnerstag fastet, bekommt das ganze

Jahr kein Fieber nit.“

„Wenn ein schwarzes Hinkel am Charfreitag legt, das Haus

trifft das Jahr keyn Unglück.“

„Am Ostersonntag schöpf vor Sonnenaufgang Wasser im

Rhein oder in der Bach, dann wirst du schön im Jahr und

bekommst das Fieber nit.“

Nicht von all dem genannten Brauchtum wird man wieder Gebrauch machen wollen oder seine Wiederbelebung wirklich wünschen. Doch rein aus Lokalpatriotismus oder aus Neugier wird der Rheingauer die Sache mit der Hefe vielleicht doch einmal ausprobieren. Eine andere der alten Osterregeln ist womöglich sorgloser zu befolgen, selbst wenn man dadurch mit den gesundheitlichen Ratschlägen des oben genannten protestantischen Pastors Richier aus dem Jahre 1682 in Widerspruch gerät: „Auf Ostern iß hart gesotene Eyer, dann bist du das gantze Jahr gesund.“

Fazit: Selbst wenn das bunte Osterei vielleicht doch wo anders oder gar noch früher erfunden wurde, so wird der Rheingauer sein handgefärbtes Exemplar doch im stolzen Bewusstsein verspeisen, dass zumindest das älteste schriftliche Zeugnis dafür aus dem Rheingau stammt – solange jedenfalls, bis sich jemand anderes mit einem älteren Dokument in dieser Sache zu Worte meldet. Sollte dieser kostbare regionale Schatz aber doch wieder in Vergessenheit geraten, dann wird es den Rheingauer Ostereiern ebenso ergehen wie dem „Mainzer Schinken“. Wer weiß heute noch etwas vom „Mainzer Schinken“? Dabei muss sein Ruf einstmals bis an die Loire und ins Rhonetal gedrungen sein. Wie sonst hätte der humanistische Schriftsteller, Arzt und grandiose Weintrinker François Rabelais ihn so gerühmt.[16] Gleich auf den ersten Seiten seines großen Gargantua-Romans nennt er den „Mainzer Schinken“ in einem Atemzuge mit dem berühmten Bayonner Schinken. Den wunderbaren luftgetrockneten Schinken aus Bayonne, den kennt heute noch jeder. Aber wo, bitte, ist die Tradition des „Mainzer Schinkens“ geblieben?

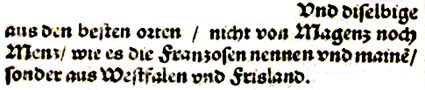

Zwar haben tatsächlich einige berühmte

französische Köche des 17. und 18. Jahrhunderts in ihren

Kochbüchern Rezeptanweisungen für den "Jambon de

Mayence" hinterlassen, doch schon Johann Fischart hatte

in seiner recht eigenwillig kommentierten Rabelais-Übersetzung

von 1575 die Stadt Mainz als wahren Ursprungsort dieser

Spezialität mehr als angezweifelt.

Im 4. Kapitel der Straßburger Ausgabe seiner

"Affentheurlich Naupengeheurliche Geschichtklitterung"

hatte Fischart nämlich dazu angemerkt, dass "dieselbige

auß den besten orten, nicht von Magenz

noch Menz, wie es die Frantzosen nennen

und meynen, sonder auß Westfalen und Frißland"

kommen.

Im 4. Kapitel der Straßburger Ausgabe seiner

"Affentheurlich Naupengeheurliche Geschichtklitterung"

hatte Fischart nämlich dazu angemerkt, dass "dieselbige

auß den besten orten, nicht von Magenz

noch Menz, wie es die Frantzosen nennen

und meynen, sonder auß Westfalen und Frißland"

kommen.

Da zu Beginn dieses Jahrhunderts einige Mainzer

Lokalpatrioten der Meinung waren, die "Wiederentdeckung"

dieses lange verschollenen "Mainzer Traditionsgutes"

mit lauten Trompetenstößen feierlich begehen zu müssen und

gar ein Mainzer Metzgermeister das "Originalprodukt"

wieder anbietet, musste diesem historisch belegten Zweifel an

der Mainzer Ursprünglichkeit doch hier einmal das Wort

erteilt werden.

Nehmen wir es so: Für den Rheingauer mag das

Verschwinden des „Mainzer Schinkens“ vielleicht ein

kleiner Trost sein, eine späte Genugtuung für all die

weinseligen Festbräuche und Feieranlässe, die ihm im 17.

und 18. Jahrhundert von kurmainzischen Beamten durch Gesetz

und Verordnung aus dem Brauchtumskalender gestrichen wurden.

Auch bei intensiven Bemühungen seitens der Rheingauer

Weinwirtschaft wird man der Wiederbelebung mancher von ihnen

kaum ernsthafte Chancen einräumen. Niemand würde Gebrauch

davon machen.

Das Osterei als handbemalte zerbrechliche Hülle hingegen

bleibt dem Rheingauer auch fortan Symbol für das immer

gefährdete Leben. Wo es freilich aus Plastik ist, wird er

nachdenklich werden über das Wunder seiner Unverwüstlichkeit.

Anmerkungen

[1] Auszüge aus diesem

Text erschienen als Osterfeuilleton in den verschiedenen

Ausgaben der Rhein-Main-Presse 2003; eine Druckfassung in

„Rheingau-Forum“, 2003, H. 3, S.26-32.

[2] Sonntagsblatt des Nordhäuser Courier. 1896, Nr.

52; vgl. auch Heidemarie Gruppe: Katalog der Luther- und

Reformationssagen des 19. Jahrhunderts. In: Wolfgang

Brückner (Hg.): Volkserzählung und Reformation. Berlin 1974,

S. 295-324. Nr. 135.

[3] Vgl. beispielsweise: Hanns Bächtold-Stäubli (Hg.):

Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Berlin/Leipzig

1927-1942, Bd. 6, Sp. 1327ff. und das dort zitierte

Quellenmaterial.

[4] Friedrich Kluge: Die Ostereier in Deutschland.

In: Archiv für Religionswissenschaft, Bd. 20 (1923/24), S.

356-359.

[5] ebd. S. 357.

[6] ebd. S. 359.

[7] Adolf Bach: Ostereier. In: Archiv für

Religionswissenschaft. Bd.24 (1926), S.173-175, hier S. 174.

[8] ebd.

[9] Vgl. Johannes Zaun: Beiträge zur Geschichte

des Landcapitels Rheingau. Wiesbaden 1879, S. 287.

[10] Vgl. Elmar M.

Lorey: Die Weinapotheke. Amüsantes, Kurioses und

Wissenswertes aus alten Kräuterbüchern und Chroniken. Bern/Stuttgart

1993, S.131ff.

[11] Vgl. Manfred

Becker-Huberti: Lexikon der Bräuche und Feste. Freiburg/Basel/Wien

2000, S. 302.

[12] Vgl. Hugo Hepding:

Ostereier und Osterhase. In: Hessische Blätter für

Volkskunde. Bd. 26 (1927), S. 127f.

[13] Johannes

Richier: De ovis paschalibus / Von Oster=Eyern. Heidelberg

1682.

[14] Odo Marquard:

Zukunft braucht Herkunft. Philosophische Essays. Stuttgart

2003, S. 191

[15] Ferdinand Wilhelm

Emil Roth: Zur Geschichte der Volksbräuche und des

Volksaberglaubens im Rheingau während des 17. Jahrhunderts.

In: Zeitschrift für Kulturgeschichte. Neue 4. Folge, Bd. 2 (1895),

S.183-191, hier S. 187. (Das Original des historischen

Dokumentes war leider in keinem der einschlägigen Staats-

oder Diözesanarchive mehr aufzutreiben und muss vermutlich

als verschollen gelten.)

[16] Erstes Buch,

Kapitel 3; vgl. Francois Rabelais: Gargantua und Pantagruel.

(Deutsch von Horst und Edith Heintze) Frankfurt 1974, S. 44. „Grandgousier

war seinerzeit ein lustiger Gesell, der so gern wie jeder

andere damals bis auf den Grund trank und dazu Gesalzenes aß.

Zu diesem Zweck hielt er sich stets einen tüchtigen Vorrat

Mainzer und Bayonner Schinken, geräucherte Ochsenzungen,

Würste verschiedener Art, wie gerade die Jahreszeit war.“

© Elmar M. Lorey 01/2004

Stand 04/2011